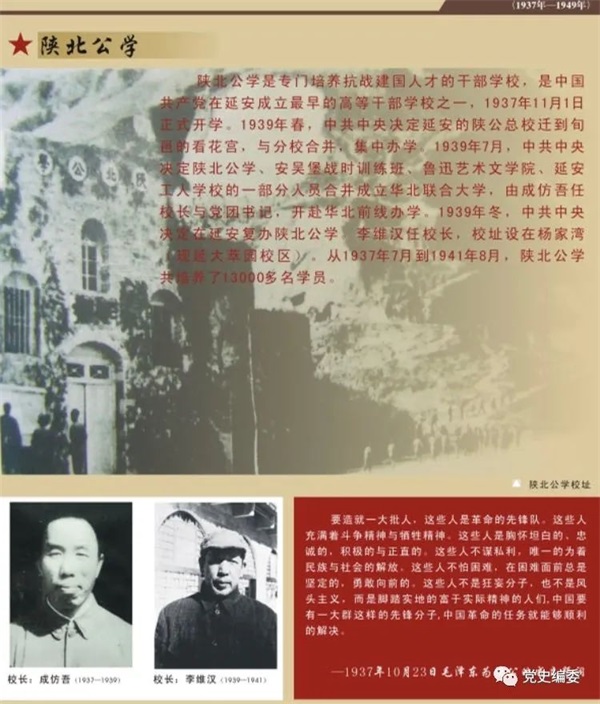

陕北公学,简称“陕公”,是抗日战争时期中国共产党创办的一所具有统一战线性质的干部学校,是中国人民大学、北京理工大学、西北政法大学、延安大学等高等院校的前身。

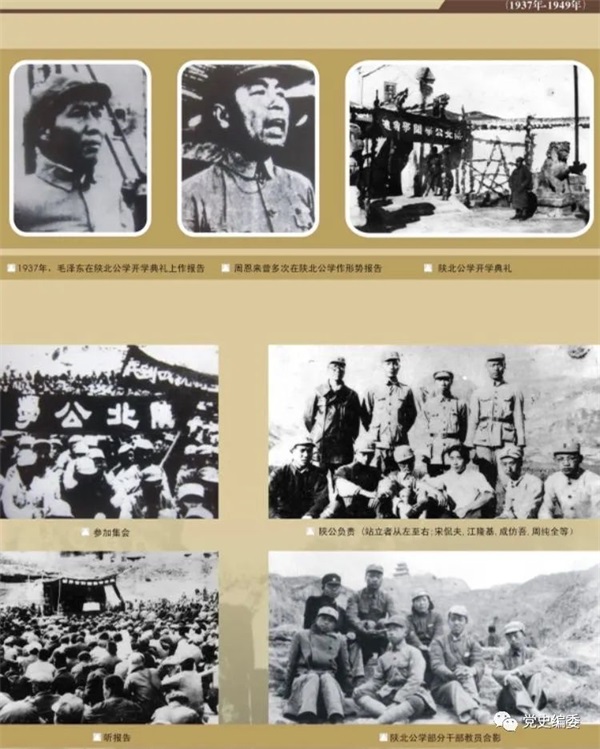

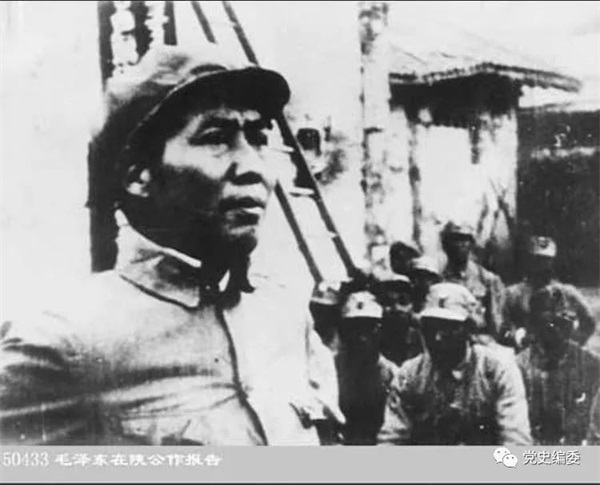

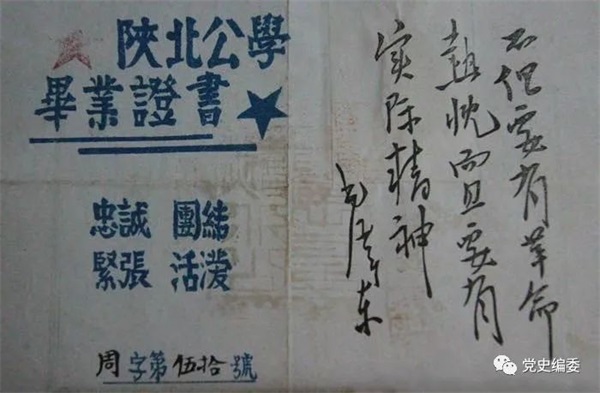

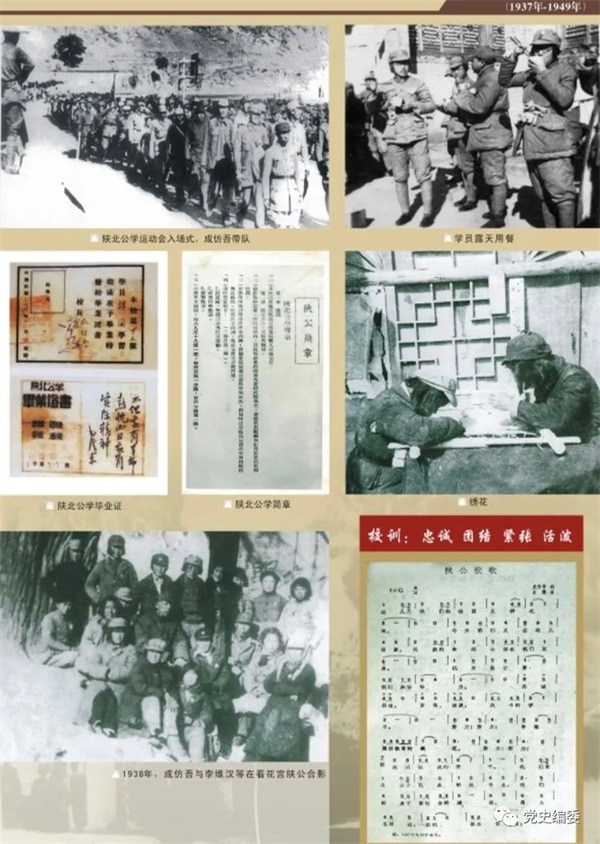

1937年“七七”事变以后,为造就成千上万的革命干部,满足抗日民族解放战争的需要,中共中央于1937年7月底决定创办陕北公学,并于8月任命成仿吾为陕北公学校长兼党组书记。陕北公学实行党团领导下的校长负责制,直属中央组织部、中央宣传部领导,是中国共产党中央直接领导创办的一所革命的大学。 陕北公学,是抗日战争时期中国共产党创办的一所具有统一战线性质的干部学校。 1937年7月,全国性抗日战争爆发后,大批爱国青年从全国各地来到革命圣地延安。一所抗大已不能满足需要,为了把大批爱国青年培养成为优秀的抗战干部,1937年7月底,中共中央决定创办一所新的学校――陕北公学,原本叫陕北大学,因当时国民党政府以陕北已经有了抗日军政大学为由不予核准,才改名为陕北公学,人们简称“陕公”。由林伯渠、吴玉章、董必武、徐特立、张云逸、成仿吾等人筹办,成仿吾任陕北公学党委书记兼校长。1938年中共中央又派李维汉任副书记兼副校长。 1937年8月,陕北公学开始招收全国各地及海外华侨青年入学。9月1日编班上课,11月1日正式举行开学典礼。陕北公学最初的学员有5个班约300人,他们来自四面八方:有共产党员,也有国民党员;有工人,也有农民;有汉族,也有少数民族;有红军,也有国民党统治区的干部;有十几岁的青年,也有年过半百的老人。 1938年7月7日,中共中央决定在关中旬邑县看花宫开办陕北公学分校,李维汉任分校校长。 1939年1月,陕北公学总校迁至旬邑与分校合并。同年夏,中央决定将陕北公学、鲁迅艺术学院、安吴堡战时青年训练班、延安工人学校联合成立华北联合大学,校址迁至晋察冀根据地,成仿吾任校长。 1939年11月期间,党中央为了培养更多抗战干部,决定复办陕北公学,又称后期陕公。 陕北公学的教育方针是:“坚持抗战,坚持持久战,坚持统一战线,实行国防教育,培养抗战干部”。教育内容是中国共产党关于抗战的路线、方针、政策和基本理论,领导武装斗争的基本知识以及对时局的认识。陕北公学的学制分普通班和高级班,采取半军事性的编制,注重军事训练,提倡和发扬“忠诚、团结、紧张、活泼”的校风。课程设置为三分军事七分政治,注重理论联系实际,主要内容有:社会科学概论、抗日民族统一战线与民众工作、游击战争与军事常识、时事演讲。每天学习8小时,上课与自习各一半。陕北公学全体师生自力更生,自己动手,开荒挖窑洞。 为加强陕北公学的师资力量,中共中央陆续从国统区抽调一批知名学者和文化名人来校任教。陕北公学初期的主要教员有邵式平、周纯全、何干之、李凡夫、艾思奇、吕骥、徐冰、陈唯实、宋侃夫等人。毛泽东、张闻天、陈云、李富春、王若飞等中央领导同志及中央机关干部等经常来校讲课或作报告。有一段时间里,毛泽东几乎每隔几天就到陕北公学作一次报告,讲授中国抗日战争的战略与策略问题。

毛泽东主席 陕公办学分为普通班和较长期的高级研究班。普通班学习期限一般3个月为1期,高级研究班学习期限则1年为1期。 学习的内容是:七分政治、三分军事。课程设有政治经济学、中国革命问题、哲学、社会科学概论、军事知识。上午上课,上课都是上大课,没有课本,没有讲义,一般是教师讲,学生听记。下午讨论、自习、阅读、作笔记。政治课教师有李凡夫(解放后任江西省副省长)、何干之、陈维实、李惟一、温纪泽、李达等。军事教员是一名长征干部。公学的业余生活丰富多彩,经常举办球类比赛、军事演习;每周定期举办的文娱晚会,参加的人不下千人。此外还组织学生到附近的何家山开过荒地。 学校的生活待遇很艰苦。除麦面、蔬菜、粮油由公家供应外,每人还按月发给少量生活补贴。标准是:学员1元,干部1元5角,教员5元(当时每斗麦价值8角钱)。 陕公新正分校自1938年春开办,至1939年6月搬离,培养出上千名学员。这些学员有的上了前方,象1938年毕业的,大部分奔赴抗日前线;有些回到大后方,做了地方工作。女学员大部分上了医科大学。他们有的为新中国的诞生贡献了年青的生命,大多数在解放后则成为党在各条战线的中坚和骨干。 陕北公学校歌: 作词:成仿吾 作曲:吕骥 这儿是我们祖先发祥之地, 今天我们又在这儿团聚, 民族的命运全担在我们双肩。 抗日救亡要我们加倍努力, 忠诚、团结、紧张、活泼, 战斗地学习。 努力,努力! 争取国防教育的模范; 努力,努力! 锻炼成抗战的骨干。 我们要忠实于民族解放事业, 我们献身于新社会的建设; 昂头看那边,胜利就在前面! 教育方针: 坚持抗战 坚持持久战 坚持统一战线 实现国防教育 培养抗战干部 校风: 忠诚 团结 紧张 活泼

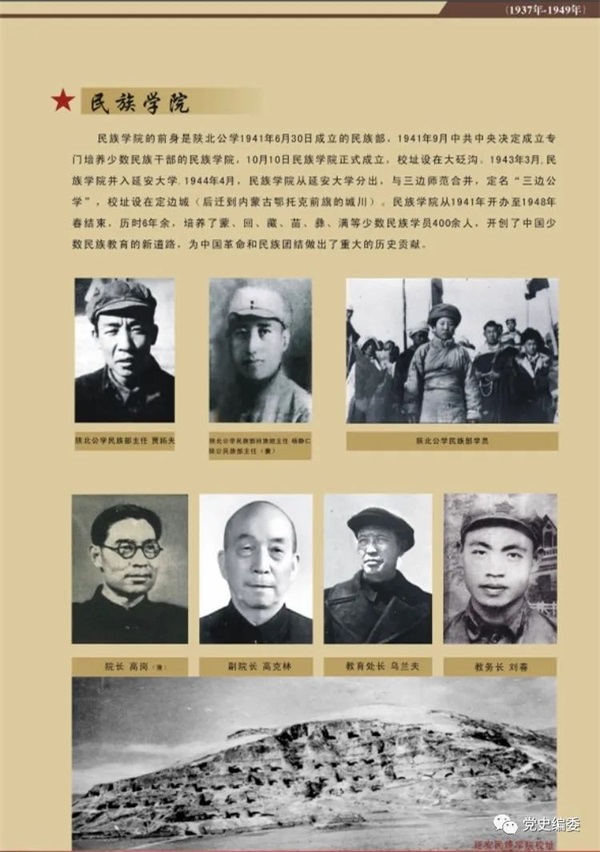

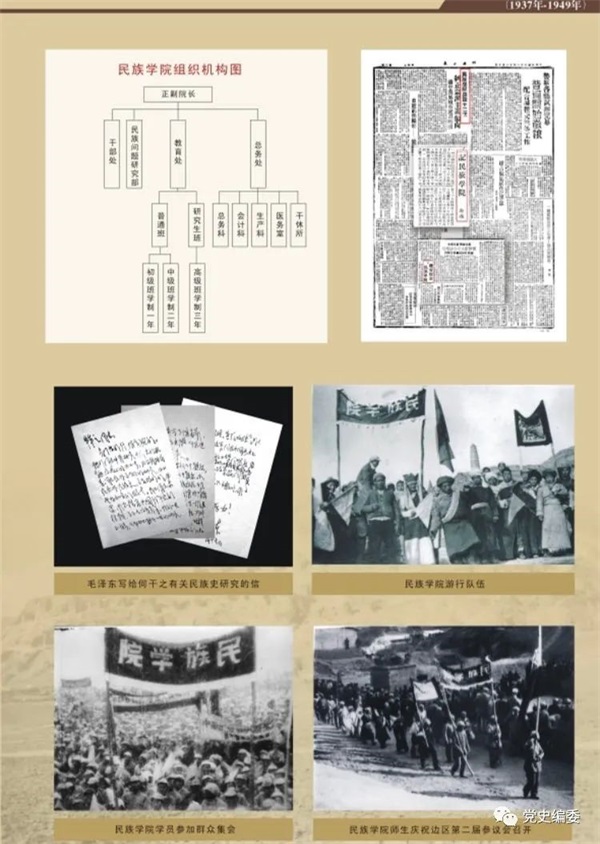

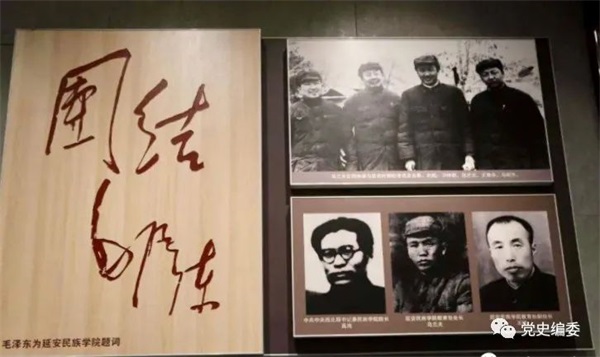

1941年8月底,中央决定将陕北公学(后期)与中国女子大学、泽东青年干部学校合并,成立延安大学。 延安民族学院 延安民族学院是中国共产党建立的第一所培养民族干部的学校。 院长高岗、副院长高克林,教育长乌兰夫(建国后为中央民族学院首任院长)。 1941年7月初在陕北公学成立民族部,以培养民族干部。不久陕北公学解散,在民族部基础上成立民族学院。副院长高克林,教育长乌兰夫,副教育长王锋。学员有汉、蒙、满、回、藏、苗、彝等民族。如藏族天宝、扎喜旺须,蒙族云世英、云一立、云生格、云成烈、塔拉、李存义、赵俊峰,回族马畔山、马有德、李占山、闪晓夫(女)等均毕业于该院。根据文化程度分设6个教学班,另设1个研究班。学习课程有党的建设、中国现代革命运动史、中国社会发展史和语文、历史、地理等文化课。也学习有关抗战的理论。研究班还学习、研究党的民族政策和蒙、回两族的历史。 1943年春整风,与鲁迅艺术学院等一起合并入延安大学。

毛泽东、朱德、周恩来等中央领导同志经常来讲课,基本上每一位中央首长都会来做报告。 有一次,毛主席讲课。校领导介绍说桑吉悦希是班长。毛主席见他显得很紧张,便笑着说:“别紧张嘛,你叫什么名字?”得到答复后,毛主席又问:“桑吉悦希是什么意思?听说藏族的名字很有讲究。” 桑吉悦希有点害羞,挠着后脑勺说:“桑吉的意思是佛祖,悦希是宝贝的意思,是父母求活佛给取的。”毛主席一听,乐了:“了不得,了不得!又是佛祖,又是宝贝的!”然后对大家说道:“你们大家都是党和红军的宝贵财富。”那天,毛主席兴致很高,想了想,对桑吉悦希说:“长征时我到过你的家乡,那里的藏族百姓对长征的胜利是有贡献的。汉族有句古话,叫物华天宝,和你那个‘桑吉’差不多。我给你取个名字,就叫天宝吧!” “好!”毛主席话音刚落,在场的各族学员一起鼓掌。于是,“天宝”这个名字顿时在中央党校和延安传开了。从此,这个吉祥的名字就伴随了天宝一生。 老红军扎喜旺徐回忆当时的情形说:我不想去中央党校“少数民族班”学习,因为感觉自己岁数大,脑子又笨,学不会。没办法,这事让贺龙同志知道了,亲自找扎喜旺徐谈话,装作生气的样子说:“你这个人,真有点不讲理啊!组织上关心你,培养你,派你去学习,你不去,听说还闹情绪,问为什么让你一个人去?”贺龙说:“中央关心少数民族干部,专门办‘少数民族班’,我想去行吗?我贺龙还没有这个资格呢!” 贺龙亲切地说:中央决定举办“少数民族班”,这是个重大决策。党中央、毛主席高瞻远瞩,从全局着想,下大力气培养少数民族干部,这不但是当前斗争的需要,更重要的是为今后长远的目标着想。等将来打败了日本鬼子,革命成功了,全中国解放了,建设少数民族地区,还要依靠你们这些少数民族干部。 贺龙对扎喜旺徐说:作为一个革命战士,要有远大理想,要有为共产主义奋斗终生的决心。首先要学好文化知识,提高政治觉悟。 贺龙语重心长的一席话,使扎喜旺徐豁然开朗,深受教育。尽管岁月在流逝,但每当回忆起当时的情景,扎喜旺徐总是非常激动。扎喜旺徐常用贺龙同志对他的教导,来教育子女,教育年轻的一代。这件事,他曾多次和降边嘉措先生谈起。 扎喜旺徐回忆:在延安董必武、谢觉哉、成仿吾三位革命前辈亲自来迎接我们,对我们十分关心。董老详细询问了每个人的情况。学校为我们安排好住处。藏族有天宝(桑吉悦希)、郭锐、杨东生(协饶顿珠)、孟泰(净多•孟特尔)、罗德干、贺土司、王寿才(仁钦多吉),加上扎喜旺徐,一共8个人。他还记得当时蒙古族有祁海天等8人,彝族有潘占云等9人,回族有马占奎等20余人。各民族青年,欢聚一起,开始了新的学习生活。 1941年9月,延安民族学院建立。毛主席为学院题词“团结”二字。这是中国共产党建立的第一所培养少数民族干部的学校。前后8年,培养了数百名少数民族干部,为新民主主义革命和新中国的诞生做出了重要贡献。

【“1941年初,党中央决定在陕北公学民族部的基础上建立延安民族学院。其任务为贯彻党的民族政策;争取团结全国各少数民族实现抗日民族统一战线;调查研究有关少数民族的历史、政治、经济、文化和社会生活;加快和更多地培养少数民族干部和从事少数民族工作的汉族干部。 1941年9月18日,延安民族学院举行隆重的开学典礼。毛主席和中央其他领导同志送来贺词。中央有关部门、中央西北局和各兄弟院校派人来校祝贺。建院初期将陕北公学民族部的全部教职员工、中共中央西北局民族问题研究室和在中央党校学习的西南民族班,其中包括参加长征的部分藏、彝、苗族青年等划归延安民族学院,全院有学员三百多人。学员中有蒙、满、回、藏、彝、苗、东乡、汉等8个民族成分。学院院长由中共中央西北局书记高岗兼任,副院长高克林,总支书记杨春霖。院址设在延安北门外文化沟内(即原毛泽东青年干部学校的校址)。学院设教育、研究、干部、总务四个部处。教育处第一任处长乌兰夫、副处长王铎。干部处处长刘志瑞、副处长朱侠夫。总务处处长梁达钧。教育处负责教学计划、课程设置、教师配备、教材编定、教学法研究、学员的学业考查等。下设图书馆、阅览室等。研究处处长刘春,该处是在中共中央西北局民族问题研究室的基础上成立的。其任务是对少数民族问题进行调查研究,重点是对蒙古、回、藏三个民族的历史、现状、政治、经济、文化以及社会风俗等进行调查研究。为教学提供教材,为党中央提供制定政策的依据。研究处设蒙、回、藏三个民族研究室。研究人员有孔飞、克力更、乌兰、牙含章、马寅、高鲁峰(董英)、戟戈鲁、关起义(刘元复)、海明等二十多人。总务处承担全院人员的衣食住行,经费管理,医疗、保健,计划管理生产,以及其它方面的后勤工作。该处下设总务、生产等科,并设有医务室和休养所。 1942年2月,整风运动开始,学院成立了整风运动学习委员会,领导学院的整风运动。委员会由刘春、王铎、宋友田、宗群、刘景平、王志强等同志组成,刘春任主任。学院的整风运动,是以教职员为主。学员主要是学习文件、提高认识,进行正面教育。在整风中,学院的重点放在整顿学风和文风。 1942年春,整风运动开始后乌兰夫同志调往中央党校学习。同年夏季,高克林同志调任中共绥蒙工委书记。杨春霖同志也调动了工作。学院领导机构随之作了调整。院长仍由高岗同志兼任,王铎同志任秘书长,主管学院日常行政工作。将研究处、干部处分别改称研究室和注册室,归并教育处。教育处处长刘春,代行副院长职务,副处长宗群。教育处下设四个室,负责人是:研究室主任由刘春兼、副主任牙含章。教务室主任王云,注册室主任王志强,图书馆主任黄静涛。总务处长宋友田。总支书记刘景平。 1942年夏季,延安民族学院学员发展到三百多人,按民族和文化水平划分教学班。全院各民族学员共编成一个研究班和五个普通班。教师除研究人员兼课外,有专职教师多人,如王云、王仲方、周吉、苏冰、海涛、张杰、包正言、金浪、史洛明等。学员们的修业期限最初规定六年,随着战争形势的变化和工作需要,一部分学员学习一、二年就分配工作了。大部分学员学习三、四年因工作需要就算毕业。有少数学习五、六年才分配工作。延安民族学院所遵循的教育方针是根据抗日战争形势和革命的任务以及党对培养少数民族干部的要求制定的。它要对学员进行革命基本知识和文化教育,抗日民族解放战争的教育,马克思主义民族理论和民族政策的教育。在教学中注意理论联系实际,教学与研究相结合,各班重点开设的课程分为三类:一类是文化课,包括汉语文、自然常识、历史地理、生理卫生、体育、音乐等。二类是政治课,包括社会发展史、中国革命运动史、马克思主义民族问题理论、党的民族政策、中国共产党的基础知识、时事和国际形势等。三类是少数民族语文课,设蒙古语文和藏语文课。前后有十多位蒙、汉教师授课。此外,还有不定期的关于民族问题、历史和政治方面的报告。思想政治工作是教学计划的中心环节,贯穿在讲课和课外活动中。 学院建立后不久由全体学员选举产生了学生会,协助学校教学和生活管理。为活跃学员生活,学生会组织了师生俱乐部,在俱乐部开办时,毛主席给俱乐部题写了“团结”的题词。成为鼓舞学员团结互助、努力学习的座右铭。 1942年,实行精兵简政后,延安民族学院将干部处予以撤消,其工作并入教育处。将研究部压缩为研究室,隶属于教育处。教育处下设教务室、注册室、图书室和阅览室。总务处下设总务、会计和生产等科。另有一个医务室和一个修养所。 1943年春,延安民族学院迁到延安东门外鲁迅艺术学院所在地的桥儿沟。 1943年3月,为了加强整风运动的领导,党中央决定将延安的鲁迅文学艺术学院、民族学院、自然科学院、社会科学院(原延安大学)、行政学院等合并在一起,成立新延安大学,地质在鲁艺校址桥儿沟。 校长吴玉章、副校长周扬、秘书长宋侃夫。民院从文化沟迁到桥儿沟。 当时民院仍保留了原来的建制,实行单独领导,而整风运动则统一归延大领导。民院的整风领导小组也进行了调整,组长刘春、龚依群、宋友田主管整风,王铎、宗群主管教学、行政和生产。这时各班学员除文化课照常进行外,都转入了整风学习。在这期间民院从鲁艺请了几个教员,有陈叔亮、张仲纯、关鹤童等。 1943年夏,整风运动进行审干阶段。民院的教职员工由学习文件转入检查思想和审查历史阶段。这时左的倾向开始抬头并扩散开来。民院也卷入了这个运动,对几个教员和学员,进行了一些“左”的做法。 1943年秋,党中央发布九条方针,提出“一个不杀,大部不抓”,“重证据、重调查研究”,“严禁逼供信”等。并对已经审查定案的人进行甄别工作。民院经过整风审干,查清楚了所有人员的政治历史情况。组织上对那些在整风运动中受到伤害的同志作了平反和道歉。延大民院的整风运动,除在审干和“抢救”运动中发生了“左”的偏差错误外,通过整风,干部和学员受到深刻的教育。 1943年,毛主席提出:“组织起来”、“自己动手、丰衣足食”的伟大号召,开展了轰轰烈烈的大生产运动。民院组织教职员工开荒种地、纺线、伐木烧炭等。在大生产运动中,延安民院生产劳动是有名的。这年秋天民院承担并完成延大全校烧木炭的任务,完成了几十万斤木炭的任务,得到全校的奖励。 1944年4月,民院整风结束。为了贯彻整风精神,使教学更好地与实际相结合,上级决定把延安民院迁到定边。当时除藏、彝、苗族学员留在延安外,其它学员全部搬迁。这时,民族学院的学员以蒙古族和回族居多,学院迁到定边,更有条件使学院的教学同少数民族地区的实际相结合。这是整风以后,党在培养少数民族干部工作上进行改革的一项重要内容。 1944年夏,延安民族学院为接近少数民族地区,又迁到三边。 1944年夏季,民族学院与三边师范、三边地委干部训练班等四单位合并组成三边公学。校址设在三边师范旧址。校长由三边地位书记王世泰兼任,卢勤良任副校长。刘春任教务处长,宗群、刘若曾任副处长,郭子青任干部处长,宋友田任副处长。岳松任总务处长,王志强任总支书记。民族学院在三边公学内仍保持原建制不变。由王铎同志负责民院的工作。随后不久刘春同志调三边地委工作。民院在定边又招收了一部分回族学员。民院迁三边后,课程基本是延安时期的内容,又增聘了蒙文教师。在以学为主的基础上,参加农业生产和纺毛线等劳动。 1944年冬,随着抗战形势的发展,绥蒙地区和西北回族地区均要一批干部,中共中央西北局决定从民族学院抽调一批干部和五十多名学习时间较长和年龄较大的学员前往绥蒙地区和陕甘宁回族地区工作。 1944年底,民院留下工作人员三十多人,学员九十多人,大部分是年龄较小的学员和女学员。 1945年3月,为了适应内蒙古地区民族工作发展的需要,进一步培养蒙古族干部,西北局决定将民族学院的蒙古族学员从定边迁到内蒙古伊克昭盟的城川。回族学员仍然留在三边公学。民族学院转入城川时期,人们称她为城川民族学院。学院由中共伊盟工委书记赵通儒任主任,初期王铎任秘书长、宗群任教育长。民族学院迁到城川后,招收了几十名蒙古族青年。当时城川民院有蒙古族青年和汉族青年学员一百五十多人,编为四个班。 1945年5月,城川民院秘书长王铎同志调动工作,学院改由薛向晨同志任秘书长,宗群仍任教育长。不久薛向晨调动,即由宗群任秘书长兼教育长。 1949年11月14日,根据毛主席关于西北少数民族工作的讲话精神,中央民委开始着手筹办中央民族学院。 1946年暑期后,城川民院秘书长兼教育长宗群同志调中共伊盟工委工作。 1947年春,国民党胡宗南部大举进攻延安,宁夏马鸿逵部队向三边发动进攻。学院师生撤至南山靖边县的李雄塌继续办学。过了半年左右,又南撤到志丹县一区。在延安失守后,民院几经转移,后从靖边县出发途经米脂、绥德等县由葭县的螅蜊峪东渡黄河。在晋绥边区的临县住了一段时间。直到1947年10月间回到陕北。 1948年2月,由于经常受到反动武装的骚扰,民院不断转移于横山、靖边等地。鉴于当时陕北边区的形势,上级指示民院暂时停办。将年纪大的学员分配工作,年纪小的和女同志近三十人合并到三边干部学校继续学习。在那里成立了一个民族班,由原延安民院老教师赵诚任班主任,指导教学。民族学院至此暂告结束。 1949年11月14日,根据毛主席关于西北少数民族工作的讲话精神,中央民委开始着手筹办中央民族学院。 1950年6月,中央民族学院筹备处最初的筹备小组由民委办公厅主任朋斯克(蒙古族)具体负责。筹备组开始调集教职工并陆续在城内配备房屋多处。计有国子监、分司厅、拐棒胡同、东四七条等处,以国子监为院部。 6月30日,政务院任命民委副主任乌兰夫兼任中央民族学院院长,民委副主任 刘格平任副院长,由民委主持建院筹备工作。 6月,上级决定将北京原蒙藏学校改为中央民族学院附中。 8月,中央从内蒙古调刘春同志到中央民族学院工作,负责民族学院的筹建工作。开始中央民族学院新校址的选址工作,并选定白石桥附近为中央民族学院的新校址。在北京市政府的大力支持下,现海淀区中关村南大街以西,紫竹院公园以北的上千亩地被划归中央民族学院。著名建筑学家梁思成亲自为中央民院设计红漆大屋顶的校舍,新校址初期工程动工修建。 9月22日,政务院任命刘春同志为中央民族学院副院长,主持中央民院工作。 11月初,中央民族学院副院长刘春同志起草《培养少数民族干部的实行方案》和《筹办中央民族学院实行方案》,两个方案提出,在北京设立中央民族学院,并在西北、西南、中南各设中央民族学院分院,必要时还可以增设。中央民院及其分院均应设立少数民族问题研究室,并应负责研究少数民族语言文学、历史文化和社会经济等。 11月24日,在周恩来总理主持召开的政务院第60次政务会议上批准了《培养少数民族干部实行方案》和《筹办中央民族学院实行方案》。”】 源自《中央民族大学网站-母校历史》 内蒙古土默特地区赴延安参加革命学习的青年、内蒙古早期革命者、党员干部名单: (按时间和姓氏笔划排列,略有遗记。) 一九三八年 马映光,汉族,原归绥县东区美岱村人。 陈介平,女,汉族,呼和浩特市人。 杨帼英,女,汉族,包头市人。 罗温如,汉族,包头市人。 一九三九年春 杜濂,汉族,萨拉齐三道河子村人。 七月十五日 云世英,蒙古族,曾用名刘金,托县北台基村人。 云照光,蒙古族,塔布子村人。 云曙碧,女,蒙古族,曾用名云瑞霞,塔布村人。 云治安,蒙古族,八里庄村人。 云成烈,蒙古族,塔布子村人。 云生格,蒙古族,托县北台基村人。 云祥生,蒙古族,曾用名云世增,中海流村人。 云琳,女,蒙古族,红岱村人。 云林秀,蒙古族,沙尔沁村人。 云晨光,蒙古族,塔布子村人。 云志忠,蒙古族,沙尔沁村人。 巴增秀,女,蒙古族,包头市人。 布赫,蒙古族,曾用名云曙光,塔布子村人。 李文精,蒙古族,南兵州亥村人。 李永年,蒙古族,曾用名李景玺,南兵州亥村人。 李桂茂,蒙古族,毕克齐镇人。 朱玉珊,蒙古族,善岱村人。 成义,蒙古族,塔布子村人。 奇俊山,蒙古族,保同河村人。 赵俊峰,蒙古族,塔布子村人。 张玉庆,蒙古族,麻花板村人。 张禄,蒙古族,托县马莲滩村人。 八月十五日 王国善,汉族,曾用名王信,白只户村人。 李国玺,汉族,白只户村人。 任其久,汉族,察素齐镇人。 余敏,汉族,曾用名贾根业,察素齐镇人。 杜明星,女,汉族,什报气村人。 杨秀英,女,汉族,什报气村人。 杨秀青,女,汉族,什报气村人。 九月 李新民,蒙古族,曾用名云威权,把什村人。 李景山,蒙古族,曾用名张培德,毕克齐镇人。 李自勉,蒙古族,曾用名云维善,把什村人。 李芳,女,蒙古族,保同河村人。 李芬,女,蒙古族,把什村人。 达成义,蒙古族,什报气村人。 陈炳宇,蒙古族,什报气村人。 金玉,蒙古族,塔布子村人。 奎璧,蒙古族,保同河村人。 奎元庆,蒙古族,保同河村人。 奎英,女,蒙古族,保同河村人。 塔拉,蒙古族,曾用名李明,铁帽乡白庙子村人。 冬 李振华,蒙古族,善岱村人。 李世昌,蒙古族,美岱召村人。 任宗善,蒙古族,美岱召村人。 一九三九年未一 九四0年春 赵戈锐,蒙古族,塔布子村人。 康军,女,蒙古族,曾用名康桂英,潘静, 把什村人。 一九四0年五月 卜斌,汉族,呼和浩特市人。 王先明,女,汉族,呼和浩特市人。 王淑英,女,蒙古族,北什轴村人。 云北峰,蒙古族,曾用名云占彪,北什轴村人。 云志厚,蒙古族,安民村人。 刘璧,汉族,曾用名敏克赵亮,腾家营子村人。 李勇,女,蒙古族,北什轴村人。 李应标,蒙古族,毕克齐镇人。 李清,女,蒙古族,鸟尔素村人。 任希舜,满族,呼和浩特市人。 何树声,满族,呼和浩特市人。 余平,汉族,曾用名张纯公,保合少村人。 周兴元,汉族,曾用名周复礼,呼和浩特市人。 赵维新,蒙古族,巴都户村人。 张财旺,蒙古族,珠尔沟村人。 胡铁麟,蒙古族,曾用名荣钟麟,呼和浩特市人。 徐史,蒙古族,曾用名云进宝,双合村人。 黄静涛,蒙古族,曾用名丁松秀,把什村人 。 黄静波,女,蒙古族,曾用名丁彩云,把什村人。 黄眉梅,女,汉族,呼和浩特市人。 锐军,蒙古族,曾用名刘永胜,大毕克齐村人。 墨志清,蒙古族,曾用名麟宝,双合村人。 七月 云一立,蒙古族,乃莫板申村人。 云兰,女,蒙古族,塔布子村人。 云曙芬,女,蒙古族,塔布子村人。 王宏烈,蒙古族,章盖台村人。 李存义,蒙古族,毕克齐镇人。 任斌,女,蒙古族,沙尔沁村人。 陈少江,蒙古族,曾用名陈德仁、陈惠权,麻花板村人。 陈浩,蒙古族,沙尔沁村人。 武达平,汉族,托县河口镇人。 赵永胜,蒙古族,大里堡村人。 赵青山,蒙古族,毕克齐南的一间房村人。 一 九四一年 云清,女,蒙古族,塔布子村人。 云丽雯,女,蒙古族,城南一间房子村人。 叶石础,蒙古族,曾用名云貌,北什轴村人。 李丰,汉族,曾用名乐然,丰镇县人。 云贵生,蒙古族,把什村人。 李森,蒙古族,曾用名金小才,马泉村人。 张德魁,汉族,曾用名李世民,腾家营子村人。 赵诚,蒙古族,鸟尔素村人。 浩帆,蒙古族,曾用名李梅、李培德,把什村人。 潮洛濛,曾用名皓星、丁贵善,把什乡人。 云亭,蒙古族,塔布子村人。 乌兰夫,蒙古族,曾用名云泽,塔布子村人。 乌斌,蒙古族,塔布子村人。 乌杰,蒙古族,塔布子村人。 秋 克力更,蒙古族,苏卜尔盖村人。 寒峰,蒙古族,曾用名李成林,大洋村人。 弓凯旋,汉族,察素齐镇人。 李维中,汉族,萨拉齐镇人。 杜如新,汉族,萨拉齐三道河子村人。 杨植霖,汉族,什报气村人。 杨国兴,汉族,清水河县人。 郝占彪,汉族,萨拉齐镇人。 碧筠,女,汉族,美岱召村人。 贾力更,蒙古族,把什村人,前往延安牺牲于掩护青年和同志们的与日伪军战斗中。 一九四二年 王建功,汉族,东兵州亥村人。

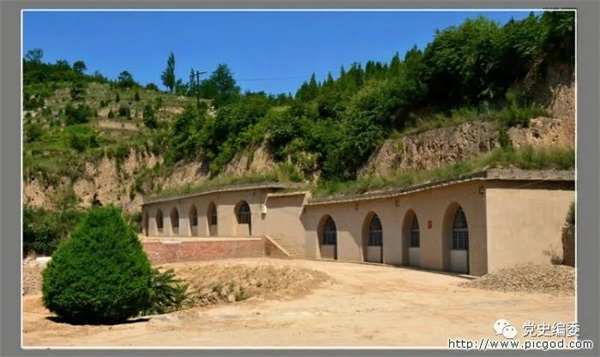

延安民族学院旧址

延安民族学院旧址位于陕西省延安市城郊文化沟北山上,占地约十余亩。它是中央民族学院(现中央民族大学)的前身,创办于1941年9月18日,1948年春迁至北京。时任院长高岗、副院长高克林,教育处长乌兰夫(建国后为中央民族学院首任院长)。 延安民族学院开办6年间共召收蒙、回、满、藏等少数民族青年300余人。在办学过程中,学院虽几次迁移,但教学始终没有中断。学员们不仅刻苦学习马克思主义理论与各种专业知识,而且积极参加大生产运动,整风运动和社会实践,增长了知识,锻炼了才干,成长为一支团结带领各族人民实现抗战胜利和民族解放的骨干力量。延安民族学院为我党培养和造就了一批德才兼备的少数民族干部,他们为抗日战争、解放战争的胜利,为社会主义改革和建设做出了重要贡献。全国人大原副委员长布赫、西藏自治区原主席天宝及国家民委许多老领导都在延安民院学习过。

当时部分革命同志的回忆: 【宗群文集】 ......“延安民族学院的一切工作基本上是围绕教学进行的。全院有研究班、普通班和文化班三种类型的班级,班级主要根据汉语文程度的不同编成的。 研究班学生的文化水平大体上相当于大学本科。研究班和普通班的高年级学生学习的课程,主要是马列主义、政治经济学、民族问题、历史科学、中国社会革命问题和时事政策等。课程内容是和各民族的实际生活、社会发展、以及当时的抗战实际紧密联系的。普通班低年级有政治课和文化课。政治课包括中国革命问题、政治基础理论和时事政策等;文化课包括汉语文、民族语文、历史、地理和自然科学等。这两种班还不定期地请校外同志做专题报告。 此外,就是文化班。文化班中有的是按民族分班的,如回民骑兵团来的几十个人由于文化水平大致相同就编成了回民班,伊克昭盟来的蒙古族学生因为不大通晓汉语就单独组成蒙族班。文化班除学习政治常识和读报外,着重学习文化,文化课有汉语文、民族语文和教学等。 政治思想教育是教育计划的中心环节。它的内容是根据当时革命发展的政治形势来决定的。一直贯穿在讲课、作报告和一切课外活动中。对各民族学生,普遍进行了爱国主义和国际主义的教育、时事政策的教育。同时还着重进行了马克思列宁主义民族理论的教育,党的民族平等团结政策、宗教信仰自由政策以及相互尊重风俗习惯的教育。 教育和生产劳动相结合,是革命根据地学校的重要特点,也是共产党领导教育的一贯方针。1942年之后全院师生热烈响应毛主席“自己动手,丰衣足食”的号召,投入了生产运动。 生产劳动的种类是多样化的。在农业生产方面,有时到几十里外去开荒种地,有时去除草、送粪。有些人参加种菜,个人也可以种菜。集体种菜的收益归集体所有,个人种菜的收益归个人所有。每当收获蔬菜的季节,南瓜、西红柿都吃不完。在手工业方面,有的人纺棉花,有的人纺毛线,有的人烧木炭。还有的人学会了打窑洞,五六个人组成了一个小组,大约用十几天到半个月的功夫,就可以打成一孔冬暖夏凉的窑洞。 那时候,全院师生都按一定的标准,实行供给制。每个学员和一般干部在供给标准较高时,每人每天十九两小米、一斤菜、一斤煤;每人每月一斤油、一斤盐、一斤肉。每人每月还发一元零用钱。因为每人每天实际吃粮十五两左右就够了,多余的可以调剂着每周吃一顿面食。衣服是每人每年发一套单衣、一件衬衣、一双棉鞋;两年发一套棉衣。 虽然生活比较艰苦,但同学们个个都精神饱满、心情愉快。他们每周大约学习五十小时左右。各班上课时数不等,研究班较少,普通班和文化班较多,除上课外都是自习和讨论。星期天不上课,时间自由支配。从一天的安排看,学习八至九小时,睡眠八至九小时,吃饭、休息和课外活动七至八小时,是充分注意到劳逸结合的。因此,同学们在学习之外,开展了丰富多彩的课外活动。每天下课后,有的到山上自己修建的篮球场打球,有的到山头上的大礼堂里下棋、打扑克,还有的自愿结合练习民族歌舞、扭秧歌。每当节日或有演出需要时,他们经过短期的排练,可以演出不少精彩的节目,其中有话剧、民族形式的歌剧和大型的秧歌剧。在延安和三边演出过绥德、米脂一带的道情戏《周子山》,以及自编的《送公粮》、《纺线》等秧歌剧,显示出了少数民族青年的聪明才智,都曾被称赞一时。 总之,延安民族学院的师生在党的亲切关怀之下,始终过着紧张而有秩序,严肃而又活泼,即有民主又有集中,既有纪律又有自由的心情舒畅的学习生活。他们虽然吃的是小米饭,住着土窑洞,但他们的精神是振作和愉快的。因为他们有着崇高的理想,远大的目标。”....... 【云曙碧回忆录《与爱同行》】: ......“毛主席、党中央对我们这些来延安的蒙古族孩子特别重视,很快就把我们送到“陕北公学"学习了。校长是罗迈(李维汉),教育长是胡松。我们入学时只有三十多名学员,由于大后方投奔延安来的青年不断增加,学员队伍不断扩大,半年之后已经有三千多人了。开始我们编在57队,这个队大部分是国统区来的汉族学员。不久领导上发现蒙古族学员和汉肤学员的生活、风俗习惯不同,又把我们单独编队,组成了第55队,也称蒙古族青年队。全队共有三十名学员,其中女学员只有三个人,是少数民族中的“少数民族”。这个队的指导员王铎同志。 每天学习非常紧张。除白天上课,早晨晚间都上自习。白天上课时窑洞前的土台子就是课堂,墙壁上挂块小黑板,每个人发个小板凳,大家坐在土坪上听课。晚自习在窑洞,点一盏煤油灯,就是全窑洞的照明。一次王铎同志问大家苦不苦?我们异口同声说不苦。王锋同志说,同学们的心情我理解,我们现在的条件确实很艰苦。但是我们今天的苦,是为了明天不苦。将来把日本鬼子打垮了,赶跑了,国家统一了,解放了,建立起我们各民族统一-的、平等的国家,我们的生活、工作、学习条件就都会好起来.... 这时学习内容也多了,“社会发展史”、“中国革命形势与任务”、“中国共产党党章”、“党的建设”等等。学校主要是为党培养政工干部。虽然学员的水平参差不齐,但来讲课的人 水平都很高。延安人尊称的“四老”董必武 、徐特立、吴玉章、林伯渠都来讲过课。一次听说毛主席要来讲“统一战线”,我当时真不敢相信自己的耳朵,心想毛主席那么忙,领导全国人民的抗日斗争,可以说是日理万机,还能来给我们讲课?可这是真的。大家欢欣鼓舞,激动万分。来到延安,看到了宝塔山,饮了延河水,吃了延安人民的小米,有谁不想见到毛主席呢! 毛主席来讲课的那天,我们早早准备好了本和笔。那个时候没有钢笔,我们就把铅笔两头都削好,为了用完这头用那头,不误作笔记。我们到会场时,会场已坐了不少人,我们55以只好坐在后边。毛主席来了,全场热烈鼓掌,学校领导宣布:“55队到前边来,毛主席叫少数民族学员到前边坐。” 毛主席身材高大魁梧,穿着和战士一样的灰布军装,戴着八角帽,长长头发从帽子下边露出来,消瘦的脸上一双眼睛炯炯有神。毛主席始终是站着演讲,不拿稿子,尽管湖南口音很重,但我都能听清听懂。讲演深人浅出,幽默生动,不时挥着双手,增强了演讲的感染力。时至今日,毛主席的音容笑貌、举止动作还清晰地留在我的脑海中。同时这也实现了我从塔布赛出发时的一个愿望一见到了毛主席!”...... 【土默特文史资料:浩帆】 ......“在延安的生活片断: 到了延安不久,西工委民族工作部就把我们介绍到陕北公学民族部学习,王铎同志当时是民族部副主任。后来民族部又分了九个班,我和潮洛濛都编在了高级班(还有研究班)。一九四一年秋,民族学院正式成立,我们这些人就到了民族学院,一直学到四四年五月。这四年期间的延安生活终身难忘, 在陕北公学学习时,没有什么教科书,也没课本子,只是听大报告。做报告的人,都是有名望的党的各种专家和专搞理论的人。报告的内容有时事政治、政治经济学、中国革命史等。听报告没有教室,只是在野外或广场。当时给学生发的只有一个小凳子和一个粗糙的纸本子,记笔记全是用铅笔记。有细心的同学学了速记法,记得比较多,象我们这不会速记的同学,只好能记多少是多少。听完以后回来讨论,大家你一段、我一句,也可补充记录的不足。 民族学院成立以后,人就多了。当时一共分了六个班。有一、二、三、四、五班和研究班。后来又增设了六班,是专为从伊盟去的战士设立的。民族学院的成立充分显示了党的民族政策的伟大正确,对培养民族干部发挥了巨大的作用。 我是在第一班学习。第一班上的课程大体上有这么几门:一门是语文(即汉文)。因为要真正学习理论,必须首先得把语言、文字学好,有了语文基础,才能读好书。第二门是政治。政治方面的内容就比较多了,但主要是马克思、列宁有关革命斗争的理论和时事政策。第三门是经济。基本上是讲政治经济学。这是三门主课,另外还有一门蒙文课,我们还有一位蒙文老师。 我们从陕北公学到延安民族学院,这期间过的是军事共产主义生活。所谓共产主义生活就是供给制,军事化就是每天早晨起来出操,唱革命歌曲。晚上睡觉前也要点名,点完名还要唱歌,唱完歌回去睡觉。 吃的更是相当困难。一九四一年正是蒋介石对陕甘宁边区实行经济封锁和军事进攻时期。蒋介石的目的是想把陕甘宁边区、党中央及八路军总部所在地的各级政府,各机关的干部和人民困死、饿死。党中央和毛主席针对这一情况,及时地提出“自力更生”的口号。到大生产运动时毛主席又提出了“自己动手、丰衣足食”的口号,才逐步粉碎了蒋介石的阴谋。但是在反封锁的初期,生活还是相当艰苦的。 当时,我们住的都是自己打的土窑洞,有的是土炕,有的搭几块木板。每人发一块皮褥子。 吃的,最好的情况就是小米子,一天三顿都是一样。早晚是稀粥,中午是干饭。在最困难的时侯连小米子也没有,吃的是黑豆、麦粒和老玉米、高梁。陕甘宁边区根本不种麦子,主要是晋西北的同志为保卫党中央而运来的。那时吃饭没有菜,只是用一些盐水就饭吃。当时每人一根皮带,皮带上挂一个小磁碗,衣兜里装一把小勺;这就是餐具。每个班分几个组,每个组领一盆饭,大家围着吃,想起来很有趣。 当时我们穿的衣服都是灰色的八路军衣服。棉衣三年发一套单衣两年发一套。戴的帽子冬天是用羊毛扞的毡帽,是八路军式的,夏天是军帽,是布的。鞋都是自己打草鞋,没有稻草就用烂布条搓起来代草绳。冬天没有袜子,每人给发一块薄羊皮裹在脚上,外面穿上布条做的“草鞋”,即可过冬。 当时经济生活虽然困难,但文化生活却搞得热火朝天。文化生活除了唱歌外,还要出墙报,还要演点戏。戏是自编自演自看,主要是秧歌剧,有时还演话剧。还有跳舞,差不多是每星期六举办,男男女女,载歌载舞,非常热闹。 另外我们还有学术研究组织,是在学生会的领导下进行的。同学根据各人的不同爱好,参加各种学术研究小组,爱诗歌的就组织诗歌研究小组,研究怎样写新诗,怎样写古诗。愿意搞文学的同学,就研究散文、小说等的写法。还有研究理论的,就专攻哲学、社会经济学及系统的无产阶级专政理论等。这不但丰富了文化生活内容,还补充了学习的不足。 正因为我们当时革命目标非常明确,加上丰富多彩的文化生活,所以大家什么也不想,更没有什么当官呀、发财呀的个人打算,一心一意地就是打倒日本帝国主义,把中华民族从日本帝困主义的铁蹄下解放出米。在这种思想支配下,在马列主义思想指导下,尽管生活非常艰苦,但心情是非常舒畅、非常高兴的。除了学习而外,劳动也很紧张,我们积极响应党的号召,真正实现了“自己动手,丰衣足食”。我们住的窑洞是自己打的。所以到延安的人都会打窑洞,而且打得非常漂亮。冬天取暖怎么办呢?那时也没有煤,有一点煤也只能供伙房做饭。主要取暖是靠烧木炭。我们自己去延安的深山老林里烧木炭。那个时侯,延安附近土炕沟一带都是原始森林,树干都很粗,有一、两个人搂不住的。我们先用斧头把树砍倒,然后锯成几节再放进炭窑里烧。烧木炭必须打窑,所以我们不仅学会打人住的窑,还学会了打烧木炭的窑。窑打好以后,便把砍倒的木头一根挨一根地装到窑里边。装好后便把窑口完全封闭,只留一个大口。大约烧一个星期后,即看见烟囱冒青烟,就说明木炭已烧成了,再把烟囱堵死,再过三、四天后,火完全灭了,才能打开窑门往外搬木炭。 取木炭时,窑里的温度还相当高,必须用冷水毛巾把鼻子堵上,再用冷水浇湿全身,才能在窑里呆三几分钟。取木炭不能是一个人,而是几个人轮着进去取。窑洞里取暖的办法是弄一个大盆,先把木炭点着,冒过烟后,再放回窑洞里取暖。当时我们烧的木炭不仅供应自己取暖还要支援别的兄弟单位。 更繁重的劳动是开荒种地。延安地方都是山,开荒就是开荒山。开荒是用大镢头刨,镢头的面子有铁锹那么大。荒地开好后,有的种谷子,有的种山药。开荒、种地、秋收,都是自己干,打下的粮食自己吃。 一九四二年时,陕甘宁边区的大生产运动轰轰烈烈地搞起来了。这时我们开荒种地也有了较好的基础,于是我们从单种粮食转向粮菜皆种,以达到改善生活的目的。我们种的蔬菜有白菜、抱头白、茄子、辣椒、芹菜、韭菜,还有西红柿。其中白菜是大量的。这样一来,我们的生活起了很大的变化,各种蔬菜都能吃上,不仅可以吃烩菜,而且还可以吃炒菜。除了种菜以外,我们还养猪(主要由学校的伙食科饲养)。另外,因为粮食较充足了,我们还用山药磨成粉面,做粉条子吃。这样我们过时过节还能吃上猪肉粉条子大烩菜。我们还要纺线。纺线有两种,一种是纺棉线,另一种是纺毛线。棉花线都是交公,边区用这种手纺棉线用手工织布机织布,人们称“边区布”,用来给军队干部做衣服。毛线是把羊毛的犍子毛先剔去,然后用纺毛车纺成线,质量较粗,只能织毛袜或交公织毛毯。现在想起我们每天手把摇车,坐在窑洞前象个妇女一样纺线的情景,不禁百感交集。上山砍柴,也是劳动的一种。延安地方烧煤是困难的,尽是靠木材。我们去深山老林里把那些死树、山树砍下来,用马或驴车拉回来,运在食堂里做饭,真是省钱热火。劳动的项目还很多,这里不一一列举。我们从延安出来的这批人,本事是多方面的。不仅会生产、会种地、会做饭、会打窑洞、会烧木炭、会砍柴,并且在战争年代还学会了打仗,真是能文能武。这些从实践中学来的本领,都是我们党的优良传统。回忆在延安的情况,我们就是依靠这优良传统才彻底粉碎了蒋介石对陕甘宁边区的封锁,击溃了蒋介石的军事进攻,巩固了陕甘宁边区根据地,保证了党中央对全国抗战的坚强领导。”...... 【土默特文史资料】赵戈锐 延安的日子 .......“1939年冬12月,年仅13岁的赵戈锐和贾力更胞妹康军(女、蒙古族)一道,在韩志宽带领著奔赴中国革命圣地——延安。在宝塔山下、延河边上,赵戈锐喊著叫著扑向日夜思念的六哥成义,所有的冤屈、担心、害怕都随热泪拋撒掉了。他感觉到的是彻底、真正的找到了自己的家。组织上把赵戈锐与云照光、云成烈、王德义安排在陕北公学55队学习,并安排专人辅导他们的生活、训练、学习。康军到延安中国抗日女子大学学习。 1940年冬天,陕北公学55队改為少数民族队。1941年秋天,少数民族队合併到新建的延安民族学院,成為第四班。抗日战争时期,赵戈锐同志在陕甘寧边区一边学习,一边参加“自己动手,丰衣足食”的大生產运动和“整顿三风”的运动。在革命大熔炉裡的锻练,使他各方面能力都得到了提高。业余时间赵戈锐同志在文艺、体育等方面都非常活跃。他是学校乐队的指挥兼二胡演奏员。 赵戈锐同志与锐军、克力更等人一道在延河裡游泳,当延河发洪水时,其他人都躲在岸上观看,赵戈锐在湍急的河流中弄潮。他捞起的西瓜、山羊激起大家的热情,他捞起木料与同学们到饭馆换了美餐,这些都成為他们之后永久的笑谈。”......

延安宝塔山

|

蒙公网安备 15060202000140号

技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司

蒙公网安备 15060202000140号

技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司